充斥弗里达作品与人生中的魔幻现实主义

来源:搜狐艺术 作者:卡洛琳娜·米兰达 李丹翻译 时间:2015-04-01

2

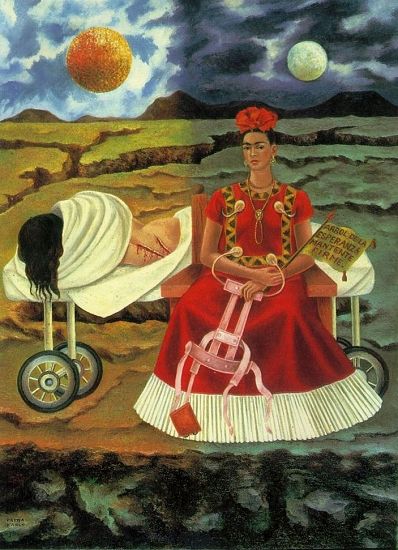

弗里达作品《希望之树》描绘了艺术家的双重形象

2

玛尼·韦伯习惯以面具示人

1

身份问题是施林·奈沙作品的重要组成部分

卡洛琳娜·米兰达(Carolina Miranda)

弗里达·卡罗离世后,她的作品被披上了浓重的个人崇拜色彩。如今,一些学者和艺术家正试图改变这一现象。芝加哥当代艺术博物馆正在举行的一场展览中,策展人将弗里达的作品与当代艺术家的作品并置,引导关注焦点回归弗里达的画作本身。

走进位于纽约现代艺术博物馆五楼的常设展厅,首先与你相遇的将是弗里达·卡罗的数幅自画像,这些作品充分展现了卡罗标志性的魔幻现实主义风格。其中一幅里,卡罗与一只宠物猴一起出现(Fulang-Chang and I, 1937);在另一幅中,她留着极短的头发并身着男式西服(Self-Portrait with Cropped Hair, 1940)。展厅中还悬挂着贾科梅蒂、胡安·米罗等早期欧洲超现实主义大师的画作,可见卡罗在艺术史的长河中占有一席之地。不过,正如英国《卫报》评论家艾德里安·西勒所写,卡罗的地位似乎来源于外界对她疯狂的个人崇拜,“这使得欣赏她的艺术作品变成了复杂的事。”

过去的三十年间,卡罗从无名的墨西哥画家变成极受推崇的圣人。她的人生故事—那让她在17岁全身几近粉碎的严重车祸、那段与墨西哥壁画家迭戈·里维拉动荡的婚姻以及与各种男女间发生的泛滥情史(包括野口勇和托洛茨基等)—这一切为小说、故事片和纪录片提供了丰厚的素材。浓眉、辫子、夸张的珠宝配饰以及传统的墨西哥服饰,卡罗的这些标志性形象早已被印刻在糖果甚至男士领带以及龙舌兰酒等各色商品上。

而这种“弗里达狂热”实际上冲击着卡罗在艺术圈中的声誉。在2005年时,一位伦敦《星期日泰晤士报》的评论家就把卡罗的高声望归因于她是一个带有残疾的双性恋墨西哥妇女。而一所美国大学的现代教育研究项目也表明像卡罗这样的特型艺术家正是最被社会所热衷和关注的,而其他背景过于普通的艺术家则会缺乏吸引力。最近,当我向友人提及我正在写作关于卡罗的故事时,友人回应:不瞒你说,我光听到这个名字就会哆嗦一下。

但是,一个在芝加哥当代艺术博物馆举办的展览试着重新强调卡罗在艺术方面的贡献。“卡罗的个人光环已经掩盖她作品的成就,连学术界都不认真对待她。”芝加哥当代艺术博物馆的馆长朱莉·威德霍姆(Julie Widholm)说。10月5日举办的展览“挣脱束缚:弗里达·卡罗后的当代艺术”,把卡罗的绘画与各位当代艺术家的作品并置,让欣赏的重点回到卡罗的艺术成就上。“卡罗当时要面对的不单是身体上的问题,”威德霍姆解释道,“同时她还得处理民族和个人认同等方面的问题。她有意识地选择了墨西哥在地的表现形式,但她的作品浸润于艺术这一国际语言中依然富有意义和前瞻性。”

星光明灭不定

卡罗在世时,她的画作颇受好评(实际上,她还是20世纪第一位作品被卢浮宫收藏的墨西哥艺术家),但她的声望随着1954年她的逝世渐渐淡去。到19世纪60年代,她已经被降级成为“艺术史脚注”。

到19世纪70年代末,事情发生了新的转机。弗雷德·托马塞利是一位专注于描绘内心世界的纽约画家,当他就读于南加州大学时,研究过一篇关于墨西哥壁画家里维拉等人的学术论文,在文中他偶然发现了一条关于卡罗的索引。“当时,所有的目光都聚集在‘三巨头’身上,他们才是历史书中的主角,”他回忆道,“但我却被卡罗在她作品中放入的那些虽然细小但极具戏剧性的元素所吸引。”卡罗引起了托马塞利的共鸣,而这种影响突出地反映在他日后的作品当中。“当我第一次发现她时,她就如一个不为人知的秘密,我觉得在某程度上我独自拥有着她。但多年以后,她已经变得家喻户晓。”

卡罗的艺术成就被重新发掘恰巧碰上了一个特殊的时期—女权主义学者开始关注女性艺术家的作品。1978年,第一届美国艺术家作品回顾展在芝加哥当代艺术博物馆开幕,卡罗的作品也参加了展出。

至19世纪80年代中期,卡罗又开始受到追捧。墨西哥导演保罗·勒杜克以她的生活为蓝本拍摄了一部故事片。而匿名艺术家团体“游击队女孩”的一位成员则用卡罗的名字作为艺名。最让她名声远扬的或许是那本1983年出版、海登·贺蕾拉所著的书—《弗里达》。

重新认识弗里达

芝加哥当代艺术博物馆将卡罗1946年的两幅画与近25年来其他艺术家创作的超过30件作品连接在一起,从而将卡罗的作品置于更广的背景下。卡罗的两幅画作:一幅是《小鹿》,画中卡罗就是一只受伤的小鹿;另一幅作品是《希望之树》,画中描绘了卡罗的双重形象,一个端坐,膝间放置着后背支架,另一个则是受伤后横躺在医院轮床上的卡罗。其他参与展览的还包括安娜·门迭塔、辛迪·舍曼、桑福德·比格斯、加布里埃尔·奥罗斯科等人的作品。展览被划分为四个板块,分别代表着卡罗作品中与当代艺术家尤为相关的主题:性别、民族认同、政治斗争、身体。威德霍姆希望观者可以认识到卡罗是多么纯粹的艺术家,特别是她对女性身体的描绘。她解释道:“卡罗对身体和生育、堕胎、流产这些女性生理经历的理解超越了一般认知。”

卡罗对于很多现代艺术家是非常重要的存在。玛尼·韦伯是一位洛杉矶艺术家,她经常把自己的照片放进作品中,但这些照片中的她总是戴着毫无表情的白色面具。卡罗夺目的个人标志(超过三分之一的卡罗作品是自画像)给韦伯上了一课。“我作品的重点应该是我想象的世界,而不是我自己,这一点非常重要。”韦伯解释道。

这也是一个让其他艺术家争论不休的问题。施林·奈沙(Shirin Neshat)因她对当代穆斯林社会中女性地位探究的梦幻影片而出名。她会定期在影片中扮演一个角色。“我的作品并不是卡罗那样的自传式作品,”她解释道,“但我发现其实很难让作品远离我身份的投影—一个女人和伊朗人。”

在卡罗的画中,展现切开并血流不止的身体或者折断外露的脊柱都是表现她身体疼痛的手法,这些画面也最能引起一些艺术家的共鸣。“当你联想到艾滋危机,费利斯·冈萨雷斯·托雷斯和凯瑟琳·奥派这样的艺术家,我想那些身心受创的躯体或许最能反映到底发生了什么事情。”威德霍姆如此说道。奥派作为一位洛杉矶摄影师,她所拍摄的洛杉矶SM同性恋社区的照片是其最为众人所知的作品。像卡罗一样,奥派也有不少自拍的照片,而刻在她胸口上的“pervert”(堕落)则是她自拍的标志。奥派称她之所以觉得卡罗的作品动人是因为“卡罗描绘身体的方式总带着一种极致的悲怆,而这种方式往往可以把描绘的身体打开”。

随着对卡罗作品价值的再认识,一些艺术家看到从不同面向重新考量其作品的机会。出生在墨西哥的胡戈·克拉斯维特在墨西哥蒂华纳与美国纽约之间过着双城生活。在很多人看来,卡罗的墨西哥人的形象很容易被来自欧美的观众所接受,克拉斯维特认为并非如此。卡罗的父亲来自德国,母亲则是墨西哥本土与西班牙后裔混血,克拉斯维特指出,“在她的画作中,人们看到的不是蒂华纳人,而是身着民族服饰的欧洲面孔。”

卡罗内在具有的象征意义,相较于传记作家们赋予她的声誉更有力。威德霍姆说她在卡罗身上看到了“抗争与坦诚”的精神,在她的自画像里她总以桀骜不驯的眼神凝视观者。仅凭一个展览或许无法停止市场对弗里达·卡罗的推广与包装,但对于那些产生“弗里达”审美疲劳的人,这个展览则是重新审视卡罗画作的时机。卡罗的前女权主义以及对身体的诠释直接激励着门迭塔和奇奇·史密斯这样的艺术家,而她极其端庄富有涵养的形象也可以成为当代行为艺术的典范。“是时候将卡罗从繁复的声名、庸俗的作品及里维拉的影响中解放出来了。”威德霍姆说。

[声明]以上内容只代表作者个人的观点,并不代表本网站的观点。支持公益传播,所转内容若涉及版权问题,敬请原作者告知,我们会立即处理。