虎嗅注:在男女平等一事上,似乎永远没有平等,即使在2019年的今天,对改善女性权利的呼声本身证明了不平等仍然存在。在今天的世界,出自思维惯性的男性话语司空见惯,甚至到了习焉不察的地步。但对敏锐的女性艺术家来说,这一问题不仅严重,而且堪称“噩梦”。

本文首发于《读书》杂志2004年1期,作者:翟永明,原标题为《“我们都是男/女性”?》,更多文章,可订阅购买《读书》杂志或关注微信公众号“读书杂志”(ID:dushu_magazine)。翟永明通过介绍“美国女性艺术之后”奥姬芙的艺术思想与创作经历,来表达她对性别问题的思考。文章贵在从女性“身处的环境”和“面对的现实”出发,15年后的今天读来,尤具启示意义。

女艺术家都经历过这样的时候:当你写出了或画出了或作出了让别人吃惊和认同的作品时,你往往会获得这样的“高度”评价:“这画好得你不知道是一个女人画的”;“你的文风好像男人”;“你超越了女性的范畴”。

这些来自惯性思维的男性话语,实在是女艺术家的噩梦。它的背后(也许连评论者本人也未意识到潜意识深处的这种歧视)的涵义是:女性的智慧是矮人一等的,你现在是矮人中的高人,很快就会脱离这种状态了。

正是这种矮人一等的女性艺术的处境,使得许多女艺术家产生自我的焦虑,没有勇气面对自身的女性气质,下意识地认为作品“像男的”是一种最高境界(至少也要是“中性的”)。

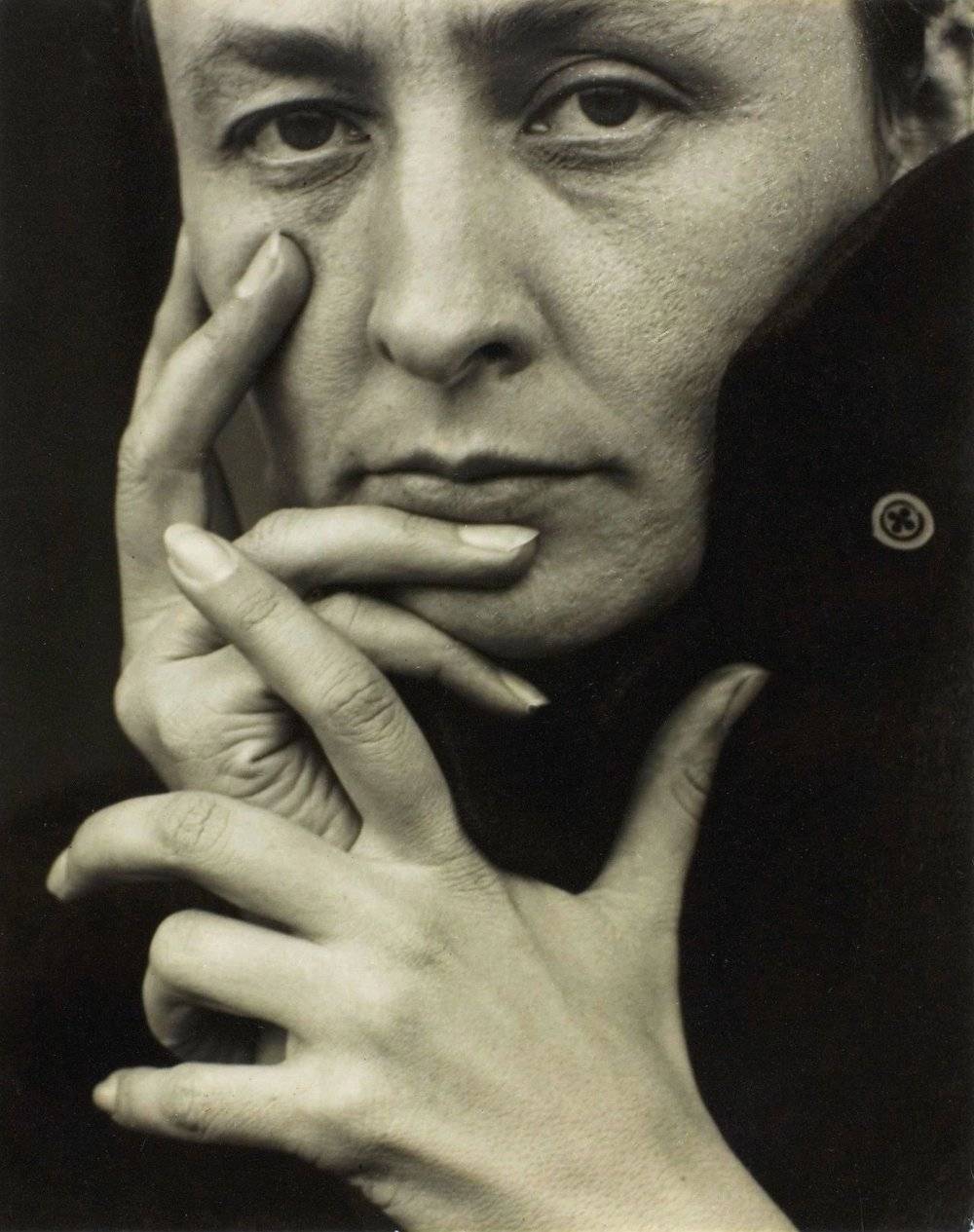

乔治亚·奥姬芙(Georgia Totto O'Keeffe),1917年首次在纽约291画廊举办个展,1924年凭借花卉系列作品声名鹊起(Alfred Stieglitz拍摄,来源:wikipedia.com)

乔治亚·奥姬芙(Georgia Totto O'Keeffe),1917年首次在纽约291画廊举办个展,1924年凭借花卉系列作品声名鹊起(Alfred Stieglitz拍摄,来源:wikipedia.com)

女艺术家都为与奥姬芙相同的问题而困扰:“我对于别人总是把我看成‘女艺术家’而非‘艺术家’这件事一直感到苦恼。”这样的焦虑肯定是有来由的。奥姬芙进一步说道:“当一个女人唱歌时,别人不会期望她唱得像一个男的。但是当一个女画家画了什么与男人不同的东西,他们就会说:‘哦,那不过是个女人画的画而已,她成不了什么气候’。”

正是因为这样一种压力与焦虑,后来被称为“美国女性艺术之后”的奥姬芙,一直拒绝与女性主义艺术联盟。也正是这样的压力和焦虑,促使她在画了一系列的超大花卉(被定名为具有“女性气质”的代表作品)之后,转身去画纽约。她后来说:所有的男性都反对她画这个题材。他们说“连男画家都画不好这个题材”。奥姬芙没有理会这些话,她画了《月亮照耀下的纽约》,并将之在她的个展和其他的展览上展出。最后,作品大获好评,而且立即被艺术市场认可。

《月光照耀下的纽约》(New York with Moon),1925,布面油画,现藏于西班牙提森-博内米萨博物馆。奥姬芙本希望这幅画作可以参与1925年的一个群展,被拒绝后她坚持在次年个展展出该作品。开幕首日,这幅作品就以1200美元的高价售出(来源:museothyssen.org)

《月光照耀下的纽约》(New York with Moon),1925,布面油画,现藏于西班牙提森-博内米萨博物馆。奥姬芙本希望这幅画作可以参与1925年的一个群展,被拒绝后她坚持在次年个展展出该作品。开幕首日,这幅作品就以1200美元的高价售出(来源:museothyssen.org)

许多女性作者也与奥姬芙一样,不愿意基于性别差异被划分到“女艺术家”这个限定中(尽管这个事实并不说明她们排斥和厌倦女性主义)。她们感到“女艺术家”和“女性艺术”这样的词汇含有一种微妙的歧视因素,并且,大大地妨碍了她们的作品得到更深入更广阔的评判和发展。或者说,她们感到被置于普遍状况之外的一种孤立的对待。有时候为了突破这样的限定,她们会竭力抹去自身和作品的性别色彩。正是这样一种对自我的遮蔽,使得一些女艺术家在艺术创作中,不由自主地扮演花木兰角色,或者寻求一种雌雄同体的障眼法。

上一世纪中期的女艺术家李·克雷斯纳,被自己的社会处境所困扰(无论她怎样努力,她都是著名艺术家波洛克的妻子,她的作品都会被掩盖在丈夫的光芒之下)。始终被当作某人的小女人使她后期在自己的作品上签名为“L.K”,也许她正是基于这样一种障眼法,来抗拒对波洛克太太这样一种身份的限定。她至少用了二十五年的时间来“走出波洛克的阴影”,找回真正的自我。

克雷斯纳有许多年做的努力难度颇大:既要在相同的领域里拉开与著名的艺术家丈夫波洛克的距离,又要使这一距离不至于被划入女性艺术的领域。其方法之一是开始使用一种中性的签名或拒不签名,以免被别人认为“是个女人的作品”。方法之二与奥姬芙相同:拒绝加入女艺术家的联展(时至今日,这都是许多女艺术家排斥性别划分的一种反抗方式)。为此她甚至毁掉了自己个展上的作品,以期彻底地抹杀自己,以免被排除出与男艺术家并驾齐驱之列。

李·克雷斯纳(Lee Krasner):《盖娅》(Gaea),1966,布面油画,现藏于纽约现代艺术博物馆(MoMA)。表现主义艺术家伴侣中的女性一方曾在70年代被称为依赖男性的“行动寡妇”,克雷斯纳也未能幸免于责难(来源:moma.org)

李·克雷斯纳(Lee Krasner):《盖娅》(Gaea),1966,布面油画,现藏于纽约现代艺术博物馆(MoMA)。表现主义艺术家伴侣中的女性一方曾在70年代被称为依赖男性的“行动寡妇”,克雷斯纳也未能幸免于责难(来源:moma.org)

如果我们看看艺术文学史上少数“幸存者”的状况,就会发现以上两种方法屡试不爽,真可谓:古有花木兰,今有女艺术家。

从小说家乔治·桑到维多利亚时期的女画家罗莎·邦荷,从革命者秋瑾再到抽象画家克雷斯纳。外表和内心的女扮男装,都表明了她们心比天高却身为女性的尴尬处境。为了进入男性艺术圈和男性艺术史,为了与具有创造性的男人实现精神对话,为了实现理想的两性平等,必得先使自己变成一个卧底角色。放弃自己的女性特征,以求与男性平起平坐。

维多利亚时期女画家罗莎·邦荷所画的《马市》,是女画家中少有的表现男性世界的作品。为了配合和进入这个男性世界,她本人也男装打扮。在她的《栖息之所的王者之风》中,她更是表现雄性动物世界中的强者力量。通过对动物的描绘她寻求独立、自由和个人特色,寻求一种与传统女性角色不同的革命性的身份。

在那个时代,这一切却只能表现成一种“男性化”的装扮和表达,一种竭力与社会规范的女性气质相反的特殊性(基于同样的目的,乔治·桑也采取了这样的掩护角色)。她以此来摒弃那些会束缚住她的社会性制约。为此她失去了自己的一部分,而且被评论为“伪装男人”(因为按照传统的艺术定义,所有强有力的表达都属于男性化)。

罗莎·邦荷:《马市》(The Horse Fair),1852-1855,布面油画,现藏于美国大都会博物馆。为进行写生,邦荷女扮男装,每周前往巴黎马市两次(来源:metmuseum.org)

罗莎·邦荷:《马市》(The Horse Fair),1852-1855,布面油画,现藏于美国大都会博物馆。为进行写生,邦荷女扮男装,每周前往巴黎马市两次(来源:metmuseum.org)

最糟糕的境遇和暧昧的身份认同一直伴随着女艺术家:当你被贴上“女性气质”标签时,你就被归类于次一等的女性艺术中,这时类似于奥姬芙的焦虑产生了。

你开始竭力抹杀自己的女性特征,强调中性的表现。当你表现出超性别或男性气质时,另一种焦虑开始折磨你:你正在变成男性气质的赝品,一个“无性”的艺术家。更进一步的暗示就是,一个“无性”的女人。于是,你开始强调自己艺术尤其是生活中的“真正”的女性气质。

男性的他者眼光既欣赏你的女性气质,又真心的贬低它。女性既想超越“被看”的位置,又恐惧因表达女性意识而再次落入被规定的地位。我们随着他者的眼光变得游移不定,无所适从。这个问题从一九五一年克雷斯纳的个展直到这个世纪初的女性艺术展,看来并没有发生太大的改变。

前不久看见艺术杂志上一位男性艺术家在称赞他所欣赏的一位女艺术家时说:“最高明的理论家也很难从她的画中读出‘女性特征’和‘性别问题’。”不管这位女艺术家的初衷是否如他所说——为了不往女性艺术这个话题上“凑热闹”,但这位评论家似乎已然将“女性特征”和“性别问题”视为一个低一等的艺术话题了。

在最近接受的一个访谈中,我接触到同样的问题。

一位男性诗人说女诗人都是靠写女性主题立身扬名的。因此女性诗歌的成立是依附男性话语权的。在这个采访中也谈到男诗人称赞女诗人写得好的时候,就说她写得不像女诗人。这些意思都透着女性主题的诗歌是次等的诗,不像男人的诗就不是好诗。

如果说,过去的女诗人写女性主题,是因为没有话语权,那么,如果有了话语权,我们就可以像男人那样写诗了,也就是说,写真正的“好诗”了?这就像加拿大女作家阿特伍德在《自相矛盾和进退两难:妇女作为作家》中提到的“女画家症状”,她在一九六〇年时,听一位男画家这样说到对女画家的态度:“当她画得不错时,我们称她为画家,当她画得不好时,我们称她为女画家。”

由此想到,花木兰立功受封是因为她女扮男装,圣女贞德以女人之身去打仗,就只有被烧死了。这个问题对这个世纪的中国女诗人和女艺术家是否仍是个没有过时的问题?

玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood),加拿大女权主义作家,其成名作《使女的故事》于2016年改编为电视剧,风靡全球(图为阿特伍德[左]在剧中客串,来源:ew.com)

玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood),加拿大女权主义作家,其成名作《使女的故事》于2016年改编为电视剧,风靡全球(图为阿特伍德[左]在剧中客串,来源:ew.com)

四十多年过去了,在中国,我仍然听到类似阿特伍德提到的来自男性话语的评价和称赞。因此高明的女艺术家似乎也一直在试图摒弃女性气质,但有时又不得不利用它。

当代女艺术家林天苗在访谈中,针对评论指她的作品比较“女性化”时说:“女性作品分好几个层次。有一个层次,因为自己是女性,所以她要告诉别人她是女艺术家。比如用自己的生理特征来做艺术,用月经 — 生殖器告诉别人她的观念。我觉得有些人做得好,我很喜欢,就我本身而言不太喜欢这么做。还有一种人,她做东西你完全看不出她的性别,她的语言方式跟男人一样。还有一种女性,用她自己的感觉和生活经历去做作品,用她的个人方式来关心和发现。”

林天苗的这番描述概括了中国当代女性艺术的基本形态。林天苗在访谈中没有说到她自己属于哪一个层次,显然她把自己定位于最后一类女性。

在中国,自上世纪九十年代以来,不但是女艺术家,包括女性艺术史研究者或女性艺评家,都忌讳使用“女权主义”这一符号(作为折衷,也作为正名,现在普遍称为“女性主义”)。在一个仍然以男性利益为主导的社会,当一个女权主义者意味着这样一种勇气:有时你会被妖魔化为“无性的男人婆”这样一个人人害怕沾边的称呼。

所以,“没有必要针锋相对”和“对事不对人(男人)”的女性观,是具有本土特色的策略。虽然无奈,却也有效,至少可以保证我们(女性艺术)不会自绝于男性社会(这个男性社会不仅仅是指男性,也包括被男性意识所左右的女性)。因此,在艺术中看不出性别,在生活中具有“女性气质”,这样的身份认同也许就此成为中国女性艺术家的美梦。

女性艺术的先驱者之一路易斯·布尔乔亚曾经说:“从某方面来说,我们都是男/女性(Male/Female)。”道出了女性艺术家雌雄同体的渴望。

男性审美中心从古到今,从东到西都把“伟大”的艺术定义为宏大、理性、形而上和气势磅礴的标准。感性的、纤弱的、个人特性的女性气质被视为艺术中次一等的标准。

我们可以比较一下罗丹和卡密尔对雕塑的不同理解:卡密尔的观点是“在艺术中,最为重要的是准确地表达运动”;而罗丹认为,“运动的重要性仅仅是次要的”,最重要的是物体本身以及它的比例。卡密尔的观念是自文艺复兴以来,所有艺术大师最不关心的问题(在当代,这个问题显然早已被颠覆,卡密尔的悲剧也在于她早生了一个时代)。而罗丹的观点是传统雕塑已成定论的美学准则,任何试图超越这种准则的努力在当时都是徒劳的。为此卡密尔付诸一生心血的作品,不被当时的主流美学势力所看重。有些艰苦创作出来的作品如被认可,又会被不公平地算在罗丹的账上。正是这样的标准让一个才华卓越的女艺术家,最终被关进疯人院。

就像我曾经在《当男权遇到女权》一文中所说:“说到底,伟大的标准已被拟定,而且作为文化惯性,多年来已被当作约定俗成的准则被接受。因此,在这一固有的权力空间之外的女性艺术,也就天经地义地被置于之外了。”这样的惯性标准的确会左右着女艺术家的艺术观,使得较具野心的女艺术家在创作时,不得不面临着遮蔽自我,以期与高等级的艺术融合的意识。

路易斯·布尔乔亚(Louise Bourgeois),女权主义艺术先驱。图为在毕尔巴鄂古根海姆博物馆展出的蜘蛛雕塑Maman,她认为蜘蛛代表着母亲培育和保护后代的力量(来源:wikipeidia.org)

路易斯·布尔乔亚(Louise Bourgeois),女权主义艺术先驱。图为在毕尔巴鄂古根海姆博物馆展出的蜘蛛雕塑Maman,她认为蜘蛛代表着母亲培育和保护后代的力量(来源:wikipeidia.org)

从约公元前七世纪间的希腊女诗人萨福开始,女性就在追求自身的主体性。女性艺术的历史虽然短暂,但在近几十年中,已有了极丰富的成就。而巨大的男性艺术传统虽然已有改变,但仍在挥之不去地影响着世界。

女性艺术如若没有足够的力量和信心来重新构建一部新的(蕴含着新的“伟大”含义的)艺术史,若没有深具当代性的度量标准,则女艺术家的发展方向仍会始终处于这两种摇摆的角色中:刻意追求差异性的女性气质和实现“雌雄同体”的角色转换。当然,男性从生下来就没有这方面的焦虑,也就不会有对“性别”问题的认识。

一位资深艺评家这样说:“我们是艺术家,天生下来也许是男性,也许是女性,但是这性别和成为艺术家是毫无关联的。”

如果我是男性,我会认为这句话说得万分正确。但是我是女性,从我身处的环境和我们面对的现实出发,我对这句话感到疑惑。