微尘——胡明哲的世界观

时间:2019-11-04 作者:郑工 来源:雅昌艺术文

胡明哲是少见的一位能明确表达自己创作理念的艺术家。我与她只见过几次面,交谈不多,可读她的文章,却十分震惊。一些看似简单的文字,可让你反复思考;一些看似陈述的话语,亦让你知道其中的提问。问题,始终围绕着她的创作过程,一年,两年,十年,二十年,她是将绘画作为一项研究而进行。她,是一位践行的思想者。所以,评述她的艺术很困难,也见过一些人的评论文字,实在不如她自己表达的那般贴切而深刻。然而,她总希望人们能从她的作品里发现些什么,让她自己也有所启发。这是她的谦逊,其实,她知道她的创作建立的就是一个意义框架,那是开放的,可以容纳不同的主体进入,而在相互阐释的过程中也相互激发,扩展意义空间。面对她的作品,不少旧有的概念隐匿了或直接逃遁,另外一些新概念却轻松自如地进入。

漫无边界—有关形态及形式

微尘,是一佛学概念,译自梵语,单称“微”、“尘”。微,色法存在之最小单位。以一极微为中心,聚合四方同一极微而抱团者(七倍极微),即为“微尘”。或者说,由微而尘者,自成一形态。又说,极微是最细色,而微尘是眼识所取色最微细者。(《大毗婆沙论》卷136)这是一个很具体的描述,却让胡明哲从近二十年的岩彩创作中忽然醒悟,色与尘,微渺而自在成形。她以为,岩彩即带色的晶体颗粒,可聚可散,可大可小,可多可少。“一沙一世界”,岩沙是物质的然而,也是心灵的,可与神沟通。人若微尘,她若微尘,一者之间,蕴涵三昧,入佛学有关物、心、神的关系解说。若一念迷惑,心成物,便附带了相应的衍生性概念,如“有”、“色”、“妄”、“烦恼”等;若一念解惑,物成心,有便是无,空即是色,妄为真也,烦恼亦成为菩提。惑与不惑之间,决定者何?心也。可佛学又言,真心生妄,何解?真心非真,心与物系,更因有与妄物相对应的假名。

“岩彩”是一假名么?是的。任何一种对象物的命名,都基于人的认识,并由某种概念得以表达,因而都可视之为假名,或是假设。譬如,油画、水彩画、丙烯画或胶彩画,这些都以各种调和媒介之属性命名,而“岩彩”则以材质属性命名,那是1996年由胡明哲提出的。她说,命名时她的心态是“开放的”,显然,开放的目的就是要解除名与妄物的联系,让名真正成为假名。可她又如何解释这新绘画门类的开放性?“无规范,跨领域,追求模糊性及不定性……”(胡明哲《谈“岩彩”命名》)这是一个新的命名策略,即守住基点随之向外全面敞开,不设边界。就绘画而言,材质与调和媒介本身都具备天然的物质属性,二者结合,必然考虑其相互作用所产生的某种特殊效果,也考虑相关的工具及实施手段,而这一切都存在着某种技术规范,而胡明哲“去技术化”了,也去规则化了。首先,她解开材质与调和媒介之间的联系,为该绘画今后的发展预留空间,同时也将材质的限定最小化了,其加工手段可以是研磨,也可以是烧制;其次,她认为区分晶体颗粒的大小粗细具有革命性意义,即相对于传统的绘画颜料,岩彩还是“具有色相的粗大材质”,或者说,它是往粗大材质方向延展着的,并改变了绘画的工具性能及表现手法。正是这一变化,使其“跨越了颜色与材料、古典与现代两个领域”,画家的选择机会多了,绘画的可能性增加了,而命名概念亦愈模糊而趋于不确定性。

龙树有一偈颂:“因缘所生法,我说即是空;亦为是假名,亦是中道义。”(《中论》卷4“观四谛品”)所有法则都由各种因缘组合而成,无自性而蹈空,故为假名而施设。“假名”策略的最大贡献,是将一件件“有”化为无。可这种实践早在命名之前就已经进行。胡明哲原先是一位工笔画家,很讲究用线,讲究笔法、笔调,但在1992年去日本东京艺术大学访学,日本画所使用的矿物颜料及其技法启发了她。1994年回国,她在有色宣纸上用墨加岩彩,画了一批室内的写生。后来,又换了其他纸张,甚至使用亚麻布作画。她,打底色,做肌理,在色彩涂抹的多层关系中,线,悄然隐退,物形的边界为色块所挤压,有时留出一道缝隙,露出底色,成为一条线。画的装饰意味依然很强,所描绘的物象随着色彩及岩彩结晶自身的美感,弥散着一种诱人的气息。色层的叠加关系并没有加强空间深度,反之因色彩的拼贴组合,使其在平面的叙述过程中,将物象在光照下的质感呈现与材料的质感又进行了视觉上的互换。光与色的形式陈述被纳入到对象物的具体形态中。如1995年画的一组玻璃器皿静物《几》之系列,还有描绘花的《实》之系列。玻璃的流光溢彩与岩彩的呼应关系还好理解,可花呢?那种柔嫩的轻轻触碰你心灵的植物,也被胡明哲置入一种雾化的诗意状态中,材质的感觉被改变了。这,真的不是技巧问题,而是心灵感悟,更是表达的策略。形态是有机的,绘画还是叙事的,但主题已经发生变化。情绪,被形式所带动的那种无名的情绪,同样为材质所唤醒。比如《远方来信》,在岩彩之外加上了箔,似乎加上了一种遥远而璀璨的记忆。(图1 《几No.2》;图2 《远方来信》)

岩彩,促使胡明哲改变原有的绘画形式,也促使她思考材质的内涵及其转换或替变的可能。在这一实践的过程中,她懂得了“摆脱”—让自己的心灵脱离种种额外的负担,也让自己所应用的画材摆脱原先被设定的既有的含义,让既定的绘画语言回到可被任意呼唤的情境中去。胡明哲的“摆脱”其实也是一种消除法,让她眼前的世界变得更为纯净。记得,在《以岩彩为契机》一文,胡明哲就说她的绘画语言面临第一次转变,即“由认真地画好一景一物,变为认真地画好一形一色”。画面的形象为形式所取代,将一块黑或一块白,“画得有深度不概念”。如何理解这句话?我以为,她是借助岩彩的材质力量,在形象与形式互换的过程中,强调一种“存在感”。那是形态所特有的,胡明哲说是为朦胧的“视觉美感”所控制的物化方式,既不似单纯的形式那么简单或生硬,也不似具体的形象那般局限与烦琐。有一段时间,特别是1998—1999年的作品,形式、形象或形态这一组概念,在胡明哲的画面上或隐或现,难以区分。如从《角落》系列到《白陶纹》、《土陶纹》,色调被控制住了,但形的铺张与画面的结构,在自然的流淌中渐趋凝重。她的本意是借助形式结构直接表意,揭示其本体性的精神内涵,放弃传统的经典语言方式而走向“现代”,但她的探索一定要在某种状态时,才能到达。(图3、图4 《角落系列》;图5 《白陶文》;图6 《土陶文》)

如何理解“形式”(form)?其既是形的构成单位,又是形的组合方式—前者可还原,后者可调配,且结构方式存有“排列”的功能,具有规律性。如何理解“形象”(image)?即通过某种特殊的语言方式描述事物的外部形貌,亦指其具体生动的样态,具有感染力。而“形态”如何解释?其既非形式又非形象,但与二者都有联系。因此,我想到英文species,这本是有关“类”的概念,其中有个释义,即具有共同特质可相互繁殖的类群。这里存有特指,又有衍生的含义,要求有“相互繁殖”的环境,也可称之为存在的“生态”,能为各种形式提供一个适当的聚合之所。另外,还会出现有关聚合或从内部衍生的方式问题,包括物理聚集态及化学状态。形态以形式为基础,而其结构方式又受到外部环境的影响,故在生成时具有某种不确定性,也具有一种生动性,似乎有着形象影子,似真似幻。

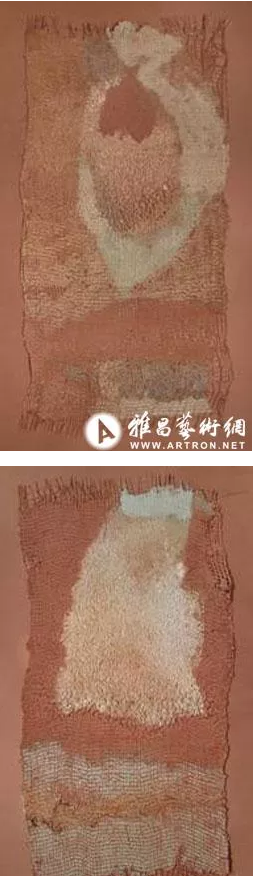

我以为在“浑然”、“厚实”的色层关系中,胡明哲把持的是“形态”,利用的是“物”的自然形态,成就的是形式独立的审美意义。她用心绪消解形、色或笔法被附加的所有说明,回到材质的本然状态,回到材料的原点,用单纯的叠加或漫延的手法,向往着“广大”,亦向“无形”逐步靠拢。特别在2002年后,胡明哲从材料出发,以岩彩、纸浆、网子还有纤维为媒介,在平面上建构“一个交织透叠的不可拆解的抽象形式结构”(胡明哲《材质隐语》)。那些结构性的形式语言所具有的生动性与感染力,已突破形式本身的界定,或者说,摆脱其冷峻的一面,而堕入温情。胡明哲总在拆解概念的界限,寻找一种最有利于自行表述的语言方式。在感性的材料上,她发现了“形式”美感,也从中找到了“形象”,看到其与现实世界的联系,最后,她将这一切都落实在“形态”上,创作了一批与前阶段面目迥异的作品。如2004年的《倒置》系列与《旗帜》系列,物质的原始状态被充分暴露,而她也在这一过程中充分揭示其艺术形态的各种表征。(图7《倒置》No.1、No.2)

与其说胡明哲是一位形式主义者,毋宁说,她是一位形态主义者。正是在这个意义上,她步入当代艺术的表现领域。

“看山还是山”—有关主体及本体

绘画就是一种世界观,而微尘,是胡明哲的世界观。其实,这是一个大写主体缺位的世界观,或者说,通过主体缺位隐蔽所指,在主体间性的潜意识中,借助隐喻和转喻开发能指,从而建立与现实世界的联系,超越自我,实现无立场的观看,增强客观性,减少主观性。

对客观性的处理,是寻求哲学真理的关键。过去,我们也有三种观看方式:一、“看山是山”,在参禅之初;二、“看山不是山”,已有禅悟;三、“看山还是山”,却是彻悟。宋之青原行思这参禅三境界,提出了观看的客观性,也可理解或转换为任何客观事物的主体呈现问题。微尘,就是一客观事物,其最重要的特征,是因其小而无限大,由此涉及其他。而微尘的主体性问题,既可是自身又可在自身之外,甚而将之外的主体纳入,并将其客体化。所以,大写的主体缺位了,代之而起的是摆脱意识控制的以语言和象征为中介的间性结构,那些被不断复写的主体,亦是虚幻的主体存在。现在,胡明哲说她只“根据现成的材料绘画,而不是根据现有的形象绘画”。形象中的对象个性问题不存在了,材料的物性出场了,也具有了主体性。那被她所利用的现成材料是什么?即岩彩、纸浆、铁网、麻布或纤维。就形式语言的构成要素而言,无非还原至“点”、“线”或“面”,而就材料语言的符号特征而论,在物质形式后面,能指在场,掩盖了所指的缺席,而漂浮的能指,又有多少能为物性固定在某些点上?我们所看到的,无非还是物质形式,或者从这一物质形式到另一物质形式,对其内涵不做解释,也无法解释,因为解释无法说明原意。这原意存留在对象物上,就是作者也不加以解释,只是“揭示”。最后,用以标志自身的,还是物自体。

我注意到有几张照片,胡明哲用泥瓦刀作画,或推或刮,或按或提,彩色的砂浆在刀下不断挤压,不断变形,出现各种肌理;有时,胡明哲又拿起小网兜,像沙漏一样往画面抖落那细若粉尘的岩彩;有时,胡明哲还直接用手涂抹岩彩,感受晶体颗粒随性存在的本然状态,或者说,那些晶体颗粒也在感受任何施加于它的东西,并直接反映。在这么一个过程中,变化 是持续的,许多情况下,主体的意念往往停留于寻找材料与手法之间的契合关系。因为这种关系不是一定的,存有多种可能性。不表现为单一的创作主体意图的固定模式,而是将意图转换为一种引导性的契机,让其他主体从各方位进入,留下痕迹,提供各种阐释的可能。胡明哲在不时地留意痕迹,制造痕迹。“痕迹”是什么?就是某种自然物质承载或记录了主体的动能,保留了瞬间的形态而又构成连续的渐变的系列残象。“痕迹”是对时间的反向指证,里面包含各种信息,包括在交换与传递过程中的信息状况。其中有规律么?在主体抑或客体?若在主体,为生命的律动;若在客体,则为生命的推动。演化的问题是和运动联系在一起的,可谁也无法预测灵感,更无法探知物的感受。一般而言,交换与传递总是顺延的,可时常会中断,又不断重启,也会衔接,尽管还是历时性的结构,可在文本上却造成许多具有共时性关系的空间断面,由或然性所支配。在创作中,她否定对有关事物概念的绝对化表达,不要规则,并要扩展外延。胡明哲说,“我愿意和自然材质相互交流,让作品自己生长出来。”(《本来面目》)(图9 《疏离局部》)

随着主体关系的调整,本体性问题被胡明哲渐渐排空了。在她的绘画文本书写中,个人的经验描述是和具体事物的形式关系混杂在一起,并在话语中寻求他者的回应。譬如,2007年作的《生长的都市》与《都市幻影》,那是她坐车穿越北京街头,在二环或三环路上,看到路边大楼的玻璃幕墙映射出的种种镜像,流光溢彩。那是虚幻的,可又存在被映照主体的自我认同。由此引发的问题是,在模糊而不确定的影像中反映的是一个真实的对象吗?其实,镜像只是一个映射关系,而胡明哲想用这取代客体的现实关系,实现其误指。她认为在喧嚣浮华的表象背后,能够触摸到生命的本相或世界的本真。“庞杂变异的都市景观与晶莹神秘的岩石颗粒,竟然与内心深处无以名状的复杂的生存感受发生共鸣,呈现出清晰的幻象,抽象而多义。”(胡明哲《精神的诉求》)就是这么一句话,涉及不少问题,如景观、颗粒、生存感受、幻象、抽象性与多义性,等等。在都市,随处可见的建筑凭空而起,由各种材料构成外观,又因某种材质的缘故相互映射,变得诡异而庞杂。玻璃、钢材、水泥,以至其他种种建筑材料,似乎都可以从岩矿中提炼。岩矿、晶体颗粒、建筑材料,都是可感觉又能知道的东西,涉及本质性因素,具有某种“共享”的知识,可以被形式化;而“景观”则不同,那是材料的综合叙述,关联表象,是非本质的,却是人为的创造。都市,借助人的创造力,同时也借助物的自然本性,包容了所有,让其所有相互辨认,让幻影伴随,充斥其间。我不在他在,主体隐遁,存在变为伪存在。

人在场,其实又不在场,那“内心深处无以名状”的感受,不受概念控制而依赖现实,可现实提供的却是无法依赖的幻象,它是清晰的,也是抽象的。作者找到了其中抽象的表达形式,让她的想象及精神游走。晶体颗粒将“微尘”这一概念具体化了,让胡明哲的想象与游走有了依托,也构成物与我的象征。在物我关系上,胡明哲是放任自我的,不自为是的,其目的就是解放话语。譬如《断裂》(2006年)、《预兆》(2006年)、《冲突》(2006年)、《疏离》(2006年)、《通融》(2006年)、《沁入》(2007年),《融》之系列(2008年),作品名称就是有关物的自在性活动;也有些作品,试图说明某种观念,如《存在》(2006年)、《永远》(2008年)、《原》(2008年)、《空》之系列(2008年)等;还有些作品,是相互映照的,如《天光》系列(2008年)、《大雪无痕》(2009年)等。无论何者,画面表达出的几乎都是虚像。尤其《空》与《天光》,采用岩彩与纤维,以悠扬而恍惚的声调,吟咏朱熹名句:“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。”(《观书有感》)真巧,这里出现四个关键词:方(形)、鉴(镜)、光、影,几乎囊括了胡明哲绘画的所有要素。有关“方(形)”,胡明哲说那不是刻意为之,因为材料的本形如此。但是,其中是否有潜意识的内容,尚不得而知。胡明哲的创作始终都在寻求突破,总在边缘上行走,是否有一道无形的边界搁在她内心,或者她以为自身总是被设定,有一个困局无法摆脱。于是,“方”成为一种象征,也成为她本能的选择。鉴,便是映照。胡明哲的镜像空间,不是因物而说明我,也不因我而叙述物,而是在物与物之间建构主体关系,实现在场的逆反性书写,从而规划可能性与不可能性。形式象征与主体想象是互为的,故文本的形式结构接纳缺位,表现缺位,也制造换位的机会,制造能指迷失的空间。在《天光》之一或之二,沉寂的蓝色岩彩散漫而无形,浮泛的纤维以及绿色,则以散置的色块试图规范画面的结构,最后的白光投射于两者之上,破坏了绿色的结构意图,而又唤醒蓝色,暴露肌理,重新支配画面,确立主题。如果细加分析,色彩的主体意识便有三层,而材料亦有两层不同的内涵,它们相互瞥视,相互隐藏,又相互指示。这里,就是间性结构,看似缺位的是材料的主体性,在场的是迷幻色彩及各种操作痕迹所构成的符号意指。意指可以被移植,因为移植又产生缺位,而象征拒绝被定位。镜像,实际上也就是无所指的能指移位,成为虚构的安排。

《天光》中的“光”是被窃取的光,被移易的光,其路径在某种象征秩序中不自觉地改变了,有时循环,依然反复。这种“光”在《融》之系列中也出现,由“之一”、“之二”至“之三”,不断移位,因为它不可能“合法”地存在任何一个地方。我注意到在《天光》之三或《空》之系列,“光”又变了。在飘舞的或缓缓移动的纤维或沙砾中,光融进了材料,融进了色料,借助材料或色料映射自身。于是,有了一丝丝的“光”,有了斑斑驳驳的“光”,朦胧地散落着,让纤维像花一样开放,让沙砾像水一样清澈。(图10 《天光 No.2》)

胡明哲以“空”的名义,切换了物的本义,本体缺位了么?那么主体呢?主体由能指所操控,被缺失者所捕获。

放逐主体,顺应自然—与其说是胡明哲的策略,毋宁说是她的创作态度。态度决定一切,态度也能成为形式。其具有对象性,但可以让人放弃评价,随即也放弃情感因素而保持意向,既不依从也不内化,而只是认同。认同,是形式上的,非实质性的,故而敞开,并身体力行,完成生命的内在转换。

人与物之间,没有隔阂了;物与物之间,也没有隔阂了;人与神之间,更没有隔阂了。世界的一切都被幻化,在胡明哲的眼中,似乎只有微尘。

[声明]以上内容只代表作者个人的观点,并不代表本网站的观点。支持公益传播,所转内容若涉及版权问题,敬请原作者告知,我们会立即处理。