对话王德芳:内心安静而笃定,境界自生

来源: 女性艺术家

作者:女性艺术家

时间:2020-03-28

采访:凉弘

王德芳,国家一级美术师,中国美术家协会会员。中国女画家协会常务理事,硕士研究生导师。1993年毕业于天津美术学院,1996年毕业于中央美术学院花鸟画室,现为中国艺术研究院艺术创作中心专业画家。国画作品曾荣获第十届全国美展(天津选送展银奖)、第十四届中国花鸟画大展精英奖、第五届天津青年美展铜奖、全国小品精作扇面大展获银奖、首届世界华人艺术大展获铜奖、第二届《鲁艺杯》全国师范院校美术教师作品大奖赛获优秀奖、国画作品入选第十届与第十一届全国美展等。擅长工笔、写意花鸟、动物、草虫,形成了独特的个性风格。作品被北京大学、台湾、香港、日本、韩国、德国等地收藏。

画家王德芳,画美,人亦美。她的画,从内心出发,聚焦真实生活中的寻常花草、常见小动物,以真挚的爱糅合高妙的技法将它们诉诸笔端,静谧纯洁、意境古雅。她的人,温婉睿智,深爱传统艺术,坚守着传承的信念,俯下身深深扎根在历史的沃土里,以理性的清醒和感性的深情自然融合,散发一种由内而外的气韵,成为最诗意的美。

绘画是发自内心的一种真实感受

王德芳说每个画家都在不停地寻找自我,尤其是寻找内心里一种感受。只有把现实生活中感染自己的场景,体味感悟最深的内涵,把它创作出来,才能感染观众。

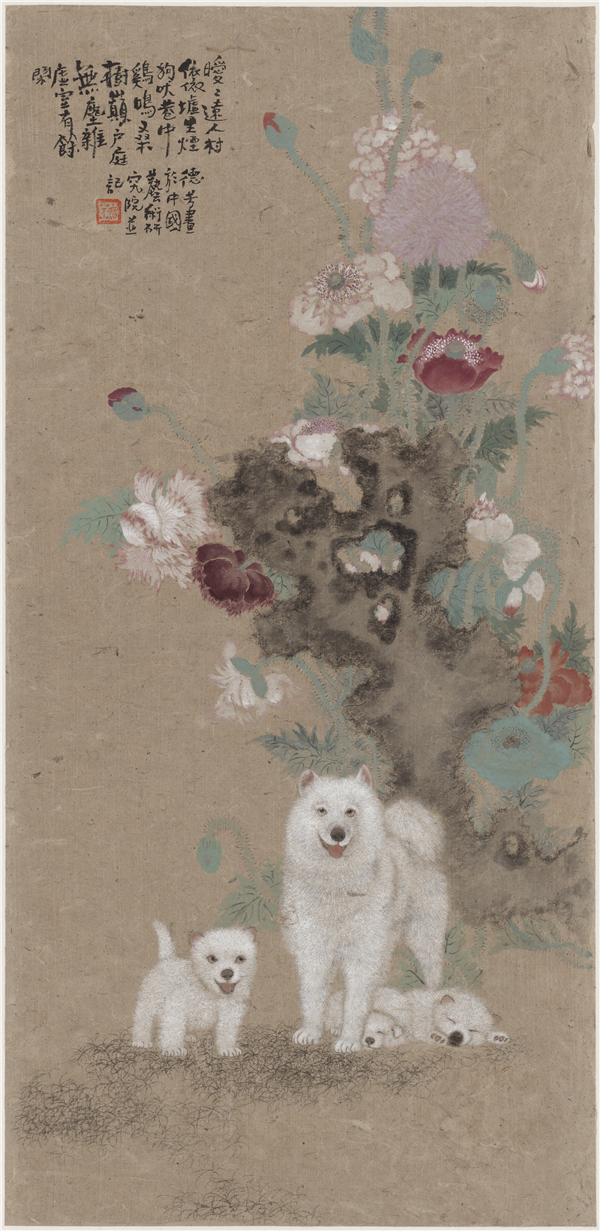

王德芳的画充满了生活的气息,却有着诗意的情怀。花鸟鱼虫、小猫、小狗、小猪、凤凰、孔雀……各种小动物,有着让人心悦的灵动之气。她画的珍爱的小动物们,不仅保有着奕奕神采,而且焕发出一重特别的憨态萌态,让人看得心动心软,甚至有股想伸出手去抚摸的冲动。

呵护生命,是王德芳最爱的“护生”主题。蘸着这样纯粹深挚的情感,这些常见的小动物、蔬菜、水果和花草,在王德芳的笔下仿佛都新生了一般,个个天真唯美、含情脉脉、引人入胜。“我画画没有太大的目的,只想画能感染我、触及到我内心深处最柔软的东西,我觉得一个作品首先要打动自己,之后才有可能感染观众。”

近些年,她开始创作一些大的禽鸟类与花卉,包括孔雀、凤凰等。绘画的过程就这么一步一步走过来,完全是自然内心的流露。“吾感即吾乡”,画家最可贵的地方在于表达自我内心的真实感受,把它表现出来,这种优美而自然的事物就是画家把对这个世界最好的体悟传递其他人,从而感染、感动观众。我们不能随波逐流,需要在内心中坚守创作的初心。

王德芳很小就接触了绘画和书法,源自家学。她的父亲是一个画家,同时也是一个书法家,他对王德芳有着深刻的影响,自小开始就潜移默化。到了初中,王德芳渐渐对绘画产生了特别浓厚的兴趣。最初的时候,也没有受过那种什么正规的训练,都是临摹杂志上的一些人物头像。最初她画大写意,每天大量时间沉浸在画画里面。可是,要想成为一个画家可不是一件简单的事。要有量变到质变的这个过程,王德芳说几十年创作的经验告诉自己,艺术创作最重要的一点是不能急躁,慢慢地寻找,这是一个慢慢修炼的过程,特别是从不成熟到成熟是需要多重磨练、思考、探索,这恰恰是一个创作最好的状态。

绘画题材源自最纯粹的情感记忆

“我小时候在山区长大,印象特别深的就是童年的家,一个拥有大菜园的大院子。”王德芳说,她作品中的很多水果、蔬菜,就是来自小时候家里的菜园。“虽然那个院子后来因为失火被毁了,但它永远在我的记忆里,院子里的一切,经常在梦里和我重聚。”当年她家后院是菜园,前院养着猪、鸡和大鹅,还有数只小猫小狗在院里屋里玩耍。“我给鸡剁过食,也喂过猪,这些对童年的我都是趣事。”在众多入其画的小动物中,王德芳最偏爱猫,“我曾专门写过一篇小文,就叫《我和猫》。”当年她家有只小黄猫,可爱得仿佛知人意。“我每次放学回来,小猫在屋里一看见我推开院门,就跑出来迎我,我一进屋就围着我转、蹭我的裤脚,我坐在炕上摸它,它有时会干脆闭上眼睛,那种被依赖与信赖的感觉,特别打动人。即使现在,无论在哪儿看见小猫,我都走不动,都会被它们吸引,怎么看也看不够,直到最后把它们画下来,反复欣赏,就像在跟它们对话一样。”有时她在家里朝窗外眺望,偶尔看见各种颜色的猫,会生怜悯、惆怅之情,“因为它们没有家。”直到一位朋友对她说,你画过那么多猫,每一张画就是它们安逸的家,她听了心里才舒畅起来。

这份存在内心的柔软记忆,如此温馨,不断出现在她的脑海中。天然的田园生活记忆,常常出现在她的梦中,自然而然地在笔下涌现。艺术源于生活,内心深处最纯朴的情感最是打动人,虽然画了很多内容,最爱的一直是这些打动过自己的事物。她说“我崇尚创作最熟悉的、生活中的、身边的东西,决不会去选择奇怪的、不常见的题材,为了所谓的出新出奇而创作。”她甚至认为,有些走马观花的采风也没什么意义。“乍到一地,匆匆忙忙画几张,但你真正了解这个地方、这些素材吗?反过来看身边的东西,你非常熟悉,你对它了如指掌,你对它充满感情,描写起来自然得心应手。”

王德芳喜欢宋人的工笔画,特别是花鸟画,给了她很多滋养。她不厌其烦、一遍一遍,用各种各样的方法来做,总想把它做得跟古画一模一样,在创作当中,王德芳说自己学了很多东西,心也渐渐稳了下来。她以坚定的选择和深厚的情感,经过多年历练积淀,将生活中常见、先贤们却鲜有创作的题材创造性升华,加入文人画的情趣、唐宋绘画的特点,让作品独蕴一份也古雅也灵秀的新风,审美趣味独特,观赏性、唯美性有目共睹。“其实日常生活中随处都是素材。”

对家庭的热爱是最好的艺术体验

王德芳自结婚以后,就常常和自己的先生刘万鸣老师切磋绘画,交流技艺。现在他们的儿子也从事绘画,一家三口都从事艺术创作。一家人在这个环境当中互相影响,相互学习。

“与全情投入创作的艺术家不同,我在艺术创作的同时,始终都会兼顾家庭生活。”她家如买菜、做饭、洗衣、打扫、照顾儿子这些家务事,大多都是她亲力亲为。“生活中的这些琐事,对很多人来说可能是负担,特别是在艺术家眼里,往往是会影响创作的,所以会尽可能交给保姆去做。”但对她来讲,琐事别有趣味,甚至能充实头脑,有助于创作。

比如买菜。一开始,菜市场里的嘈杂人声、不太新鲜的空气也让她心烦,但很快,她就转化了思路。“我偶然看到一幅黑白艺术照,主题是一把芹菜。”因为摄影师把芹菜处理得像花束般唯美,于是激发了王德芳的艺术家眼光。“我再去菜市场买菜时,特意去观察,就发现它们跟我之前见惯的芹菜不一样了,忽然充满了艺术美。”回到家后,她创作出一幅墨芹菜,从此打开了另一扇取材之门。

比如在小区里散步。“遇到各种花草我都会仔细观察,特别是一些不被人注意的野花野草,我往往要蹲下看半天。”她觉得它们美的朴素,于是常常将车前草这类野花草撷入自己的画中。“虽然花鸟画前贤们最喜欢表现的是梅兰竹菊,但我觉得,今天的画家也可以从另一个角度去描写我们的生活,野花草也有自己的味道,它们予人的亲切感,是梅兰竹菊无法代替的,它们更像我们的日常生活,虽是平平淡淡,却隽永温馨。”

王德芳说当开启了发现的眼眸,能从一切忙碌琐碎的日常生活中提取创作素材,从而让笔下的新意暖意源源不断。“反过来,如果我不顾家庭全身心投入创作,作品的产量肯定会更多,但我的心可能会因为有所牵挂而不能宁静,质量会让人担忧。但当我在料理生活时,带着一双观察的眼睛看方方面面、每一个细节,我觉得这也是一种曲线的创作,或者叫创作铺垫。”所以她认为,走出门去深度采风是创作,悉心于平常生活的细节也是一种创作,“我选择了后者,它更适合我。”王德芳觉得生活也是绘画的一部分,所以通过画面,可以看到自己对于生活的热爱,这才是真正的人生。

王德芳对创作的独特之见,其实也源于她对生活、对家庭的热爱,源于她传统专一的性情,而这份爱与性情,与她对艺术的执著合而为一,成为她创作的源头活水、砥柱根基。“画贵天真。艺术家特别需要童心,过于功利化的心,创作不出感人的作品。所以一个人,如果可能,该特别保护、珍惜自己的童心。”在经历人生历练后依然保有纯净与纯粹,是不断发现美好的眼睛。确实,当一个人内心安静而笃定,无论做什么,都会境界自生。

[声明]以上内容只代表作者个人的观点,并不代表本网站的观点。支持公益传播,所转内容若涉及版权问题,敬请原作者告知,我们会立即处理。